Caroline Erhardt

Caroline Erhardt

L’agrivoltaïsme divise nos campagnes

L’agrivoltaïsme (installation photovoltaïque sur sol agricole) fait couler de l’encre et délie les langues dans nos campagnes.

Il faut dire que depuis le coup d’envoi de la loi APER (loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables) et son décret de 2024, les industriels de l’énergie se sont lancés à l’assaut des terres agricoles. Armées d’outils marketing fallacieux cachant un opportunisme foncier et financier, ces multinationales profitent de la difficulté du monde paysan. Leur promesse de revenus complémentaires attractifs pour l’agriculteur occulte les contraintes et la complexité du cahier des charges imposé par le cadre règlementaire. Faisant fi des conditions de travail du paysan, de la pérennité de son exploitation, de la stabilité du foncier agricole, du respect de nos paysages et de la biodiversité, l’énergéticien a perdu tout sens commun face à cette manne financière.

Pour en savoir plus sur les multiples enjeux autour de la question de l’agrivoltaïsme, les impasses de la loi APER, comment s’organise l’opposition à la ruée des industriels et enfin le cas de nos voisins de Corrèze, nous vous invitons à retrouver le dossier L’agrivoltaïsme sulvolte nos campagnes ICI

Proche de Gignac, la contestation s’organise à Noailles menacé par un projet de parc solaire sur terres agricoles de 30 hectares. Les riverains refusent la perte de qualité de vie, la pollution visuelle, les impacts négatifs sur le vivant que représente ce projet et le coût de raccordement au poste source de Borrèze (coût de 21 000 000 € qui incombera indirectement au consommateur).

Pour signer la pétition du collectif – NON à l’agrivoltaïque Noailles – c’est ICI

En Corrèze toujours, à Donzenac, le samedi 5 avril à 17h30, une rencontre-débat avec l’écrivain Clément Osé qui diffusera une vidéo sur la lutte menée sur la montagne de Lure contre plusieurs projets photovoltaïques dans une zone naturelle protégée et nous parlera du livre rédigé avec Sylvie Bitterlin, leader de cette résistance.

Autoroute A69: un rebondissement tardif

Joie pour les opposants, sidération pour les défenseurs, le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse a rendu son verdict : le chantier de l’autoroute A69, devant relier Toulouse à Castres, est illégal et doit être arrêté sans délai. C’est une première car aucune juridiction n’avait encore annulé à mi-chemin un projet d’infrastructure d’une telle envergure.

Après 14 recours en référé rejetés, les magistrats ont en définitive décidé de suivre les conclusions de la rapporteuse publique – Mona Rousseau – requérant une « annulation totale » de l’autorisation environnementale. Nonobstant, l’État va faire appel de cette décision.

Pour la petite histoire

Depuis plus de trente ans le projet d’autoroute Castres-Toulouse est un « serpent de mer » qui ressurgit régulièrement sur le terrain politique. En 1989, il était tout d’abord question d’élargir la RN 126.

Puis en 1990, changement de cap, l’État décide de construire une autoroute, ce sera l’A 69. Mais neuf ans plus tard, comme rien ne bouge, les élus, en majorité favorables au projet s’impatientent et manifestent pour faire accélérer le dossier.

Il faudra attendre 2006 pour que l’autoroute soit actée sous l’influence du groupe Pierre Fabre. Son PDG affirmait à l’antenne : « C‘est la seule réponse pour garantir la pérennité de l’entreprise Pierre Fabre à Castres ». C’est d’ailleurs en visitant les laboratoires Fabre en 2013 que François Hollande donnera l’impulsion décisive.

En 2018, Le Premier ministre Edouard Philippe prend un décret qui déclare le projet d’utilité publique ; le recours des opposants est perdu en Conseil d’État.

L’enquête publique qui se déroule du 28 novembre 2022 au 11 janvier 2023, montre une forte contribution avec une grosse majorité d’avis opposés.

Le 1er et 2 mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn attribuent des autorisations environnementales pour la réalisation de l’autoroute A69 comprenant des dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats. Le chantier débute, les 53 km sont concédés à la société Atosca.

Une longue bataille juridique s’ouvre le 19 juin : une coalition de 14 organisations dépose un recours sur le fond au tribunal administratif de Toulouse, contestant la validité de l’étude d’impact et l’argument selon lequel l’autoroute répondrait à « une raison impérative d’intérêt public majeur ».

En 2024, plusieurs référés suspensions se sont succédés sans aboutir.

Coup de théâtre, le 25 novembre, la rapporteuse publique — un magistrat dont l’avis est souvent suivi par le juge — a émis un avis défavorable sur la légalité des autorisations environnementales du projet. Au lieu de la suivre, les juges rouvrent l’instruction, permettant aux travaux de se poursuivre pendant que la justice enquête.

Malgré les nombreux recours en justice des opposants et actions sur le tracé, le concessionnaire aurait réalisé 300 millions de travaux (soit 65% du budget total du chantier) sur un budget prévisionnel de 450 millions d’euros.

Le 27 février 2025, c’est le recours principal, déposé le 19 juin 2023 qui a tranché, mettant un terme aux travaux.

Qu’est-ce qui a motivé le tribunal ?

Tout d’abord celui-ci rappelle que la dérogation en matière d’atteinte à l’environnement accordée par les préfets au projet de l’A69 n’est possible qu’à trois conditions : si le maintien des espèces protégées n’est pas menacé, s’il n’existe pas de solution alternative et si le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur. Or, ce n’est pas le cas car les bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique du projet sont de portée limitée.

Par conséquent, le tribunal administratif déclare illégale l’autorisation environnementale : « Au vu des bénéfices très limités qu’auront ces projets pour le territoire et ses habitants, il n’est pas possible de déroger aux règles de protection de l’environnement et des espèces protégées ». Et données de l’INSEE à l’appui, le tribunal rejette ainsi l’argument du désenclavement : « Le territoire ne présente ni un décrochage démographique, en comparaison des autres bassins situés aux alentours de Toulouse, ni un décrochage économique ».

De plus le prix annoncé du péage ferait de l’A69 l’une des autoroutes les plus chères de France. « Le coût élevé du péage du projet A69 est de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les usagers et les entreprises » selon le tribunal.

Encore trois ans de procédure ?

Le ministère des Transports a d’ores et déjà indiqué que l’État allait faire appel. Si la cour administrative d’appel rejette la demande de l’État, un ultime recours pourra être déposé devant le Conseil d’État.

Mais l’appel ne suspend pas la décision du tribunal administratif donc le chantier doit s’arrêter durant toute la procédure, sauf si l’État dépose un sursis à l’exécution du jugement. Ce qu’il a bien l’intention de faire. Si ce sursis est accordé, alors le chantier peut reprendre pendant l’examen sur le fond du dossier par la cour administrative d’appel de Toulouse. Dans quel délai ? « On ne le sait pas, la cour peut l’examiner quand elle le souhaite, dans quelques mois comme dans plusieurs années, voire jamais », indique l’avocat Arnaud Gossement.

Mais lorsque tous les recours seront épuisés, si l’arrêt du chantier est maintenu, que deviendront les kilomètres de route déjà terrassés, les terres agricoles dévastées, le paysage défiguré et les écosystèmes détruits ? Rappelons l’impact de ce projet en quelques chiffres : 820 personnes expulsées de leur terres et de leur maison, 366 hectares de terres agricoles détruites, 13 hectares de zones boisées, 200 arbres d’alignement centenaires abattus…

En délivrant une autorisation environnementale illégale, il semble que c’est l’État qui soit tenu pour responsable. C’est donc lui qui devra élaborer un plan pour démanteler les ouvrages et restaurer les espaces.

Un jugement qui fera date

En général, les grands projets d’infrastructure, une fois passé le cap de la déclaration d’utilité publique, arrivent habituellement à leur terme. Pour l’A69, le fait que le juge décide d’arrêter les travaux déjà réalisés à 70%, représente une victoire du droit environnemental ; du jamais vu dans la jurisprudence.

Malgré tout, on peut déplorer que le droit environnemental se soit construit après la procédure de déclaration d’utilité publique, permettant ainsi de commencer le chantier en bafouant ce droit. En jouant la politique du fait accompli, l’État prenait le risque que l’autorisation soit annulée.

Le dossier de l’A69 et la décision judiciaire historique nous incitent à envisager le droit de l’environnement dans le sens de la démocratie environnementale*.

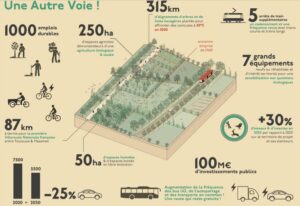

A découvrir aussi ICI, un projet alternatif à celui de l’A69, projet innovant porté par le paysagiste et urbaniste, Karim Lahiani, accompagné par les opposants réunis au sein du collectif « La voie est libre ». Ce projet pionnier est basé sur une mobilité douce et interconnectée.

*La démocratie environnementale regroupe l’ensemble des processus permettant aux citoyen·ne·s, regroupé·es en associations ou non, d’accéder aux informations sur l’environnement, de participer à l’élaboration des décisions publiques impactant l’environnement et d’accéder à la justice pour défendre l’environnement.

Pour approfondir, voici un podcast de la série « Secrets d’Info » de France Inter dont le titre est « A69 : l’ombre de Pierre Fabre derrière l’autoroute » : cliquez ICI

Le Lot visé par les géants industriels du photovoltaïque

De nombreux projets de parcs photovoltaïques à grande échelle sont en cours dans notre département. Au sud, dans la vallée du Lot et du Célé ainsi que dans les environs de Montcuq, habitants et élus s’organisent pour faire barrage à la création de ces méga-centrales solaires.

Dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy, sur la commune de Tour-de-Faure, TotalEnergies projette la construction d’une centrale photovoltaïque de 44 300 panneaux, qui s’étendra sur une surface de près de 20 hectares divisée en trois zones clôturées. Plus de 7000 arbres doivent être arrachés et 3548 mètres de clôtures de 2 mètres de haut vont être posés. Une dorsale de raccordement acheminera l’électricité jusqu’à Cajarc et TotalEnergies cherche à construire d’autres centrales dans le parc régional en suivant cette dorsale.

Non loin, toujours sur le Causse de Tour-de-Faure, l’industriel Trinasolar (filiale d’une entreprise Chinoise dirigée par l’ancien directeur régional Total Quadran Sud) vient de déposer un permis de construire pour un parc de 20 hectares qui acheminera l’électricité suivant une dorsale qui suit la vallée du Lot.

A Montcuq, c’est 66 hectares de terres agricoles productives qui doivent-être saisis pour un projet industriel photovoltaïque. Au total dans le Lot, plus d’une vingtaine de projets photovoltaïques sont à l’étude actuellement : Crayssac, Catus, St-Germain du Bel Air, Souillac, Bach, Laramière, Rignac, Lanzac, Lissac et Mouret, Séniergues, St-Jean de Lespinasse, Lachapelle-Auzac, Mauroux, Floressas, Sérignac, Porte du Quercy…

Habitants et élus mobilisés

Concernant le projet de Tour-de-Faure, les élus du Conseil Départemental, la présidente du PNRCQ, les maires des communes avoisinantes, opposés à l’usine photovoltaïque, ont signé une motion commune demandant à la préfète l’abandon du projet.

Ils regrettent que ce projet d’usine photovoltaïque, qui détruit 19 ha de forêts et de pelouses sèches au sein de PNRCQ, se soit construit à bas-bruit et a surgit, au terme d’une enquête publique menée rapidement, sans information, sans concertation avec les acteurs du territoire.

Ils affirment être conscients du réchauffement climatique et de la nécessité impérieuse de produire de l’énergie décarbonée. Mais ils souhaitent agir contre les G.E.S. en préservant les puits de carbone et la biodiversité, dans le cadre d’une COP Régionale avec tous les acteurs du territoire (la Préfète, le Conseil Départemental, le PNRCQ, l’EPCI et les associations environnementales).

Voici un extrait de la lettre que les élus ont adressée à la préfète:

Où était la concertation lorsque les élus des communes avoisinantes s’élevaient contre ce projet en signant une motion commune pour préserver la biodiversité, le patrimoine touristique et culturel, l’économie agricole d’un territoire unique entre Lot et Célé ?

Où était la concertation lorsque, au moment où la préfecture signait le permis de construire, le Conseil Départemental, développant le plan Lot Solaire, s’insurgeait contre « les marchands de soleil » ?

Par la volonté d’un maire, qui ne se préoccupe pas des conséquences écologiques et économiques induites au-delà de sa propre commune, vous allez laisser anéantir toute une région à l’écosystème fragile, au profit d’une multinationale Total énergie, par ailleurs peu appréciée pour ses considérations environnementales, sur la base d’une pensée schizophrénique alliant la dissonance cognitive à l’injonction paradoxale :« Lutter contre les gaz à effet de serre en supprimant les puits à carbone, préserver la biodiversité par la destruction d’espèces protégées. »

Alerte de la Défenseure des droits sur le projet de « loi immigration »

Régulièrement nous relayons, l’avis de la Défenseure des droits sur des sujets d’actualité importants, ici il s’agit du projet de loi immigration et intégration.

Rappelons que le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Créée en 2011 et inscrite dans la Constitution, elle a deux missions : défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de tous.

Auditionnée le 17 novembre 2023 par les rapporteurs de la commission des lois de l’Assemblée Nationale sur le projet de la nouvelle « loi immigration », la Défenseure des droits a alerté sur trois axes particulièrement problématiques :

- Le projet de loi multiplie les dispositifs de sanction et les mesures coercitives applicables aux étrangers, en se prévalant d’un objectif de protection de l’ordre public dont il ne s’agit évidemment pas de nier l’importance, mais dont les contours sont de plus en plus flous.

- Il accroît démesurément les exigences d’intégration concomitamment à une précarisation sans précédent du droit au séjour et de l’accès à la nationalité, au risque d’augmenter le nombre d’étrangers en situation irrégulière.

- Il remet profondément en cause les équilibres existants et menace ainsi les droits de tous, notamment en matière d’accès à la santé.

Dans l’intégralité de son avis de 97 pages, publié le 24 novembre, elle détaille les nombreux points de ce projet de lois qui posent problème. Cet avis est consultable ICI

Citons quelques mesures phares déplorées par la Défenseure des droits:

- La diminution des garanties procédurales attachées au placement et au maintien en zone d’attente des étrangers en cas d’arrivées simultanées sur le territoire d’un nombre important de personnes.

- La réduction drastique des voies d’accès au séjour, notamment des personnes dont la vulnérabilité particulière commanderait pourtant de leur assurer des protections renforcées, mais aussi en matière d’immigration dite « choisie ».

- La remise en cause du droit au séjour de longue durée des titulaires de la carte de résident, dont la vie privée et familiale est, par définition, établie en France.

- Des limitations inédites du droit de vivre en famille, y compris pour les réfugiés et les Français avec le durcissement des conditions d’accès au regroupement familial.

- Une fragilisation globale du droit au séjour acquis concourant au maintien, dans une insécurité administrative permanente.

- Une restriction conséquente des procédures d’accès à la nationalité française.

- Un droit au séjour sous caution pour les étudiants.

- Une profonde remise en cause du droit au séjour des étrangers malades qui n’est ni justifiée, ni souhaitable.

- La remise en cause de l’admission au séjour pour soins telle qu’elle est actuellement garantie par la France.

- La suppression de l’aide médicale d’Etat qui va à rebours de l’intérêt général en terme de santé publique et économique. Essentielle pour la santé des bénéficiaires, elle contribue à prévenir la propagation de maladies.

- La remise en cause du droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence — Art. 19 ter A Le droit à l’hébergement d’urgence est consacré de façon inconditionnelle dans la loi, l’article L. 345-2-2 du CASF prévoyant que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Or, le projet de loi prévoit de revenir sur cette inconditionnalité à l’égard des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou déboutés de l’asile.

Régulièrement, la Défenseure des droits demande aux pouvoirs publics de mettre tout en œuvre pour produire une offre d’hébergement adaptée aux besoins, la sélection des personnes au regard de leur nationalité ne pouvant constituer la variable d’ajustement d’un dispositif qui, en dépit de la hausse substantielle du nombre de places ces dernières années, demeure inadapté à la demande.

Pour la Défenseure des droits s’exprimant dans une tribune du Monde le 9 décembre: « Un équilibre doit exister entre d’une part le droit souverain des États de décider des règles d’entrée et de séjour sur le territoire en tenant compte de l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, et d’autre part la nécessaire protection des droits fondamentaux. Le projet de loi bouleverse profondément cet équilibre, au profit de nouvelles formes d’ostracisme et au détriment de principes juridiques essentiels, en particulier les principes de dignité et d’égalité. Cette rupture dans la protection des droits et libertés en France emporterait des effets néfastes pour la cohésion sociale et l’intérêt général. »

Pour aller plus loin:

A Regarder et à entendre, la très éclairante émission A l’air Libre de Médiapart du 18 janvier 2024 sur le sujet, et ses remarquables invités qui nous expliquent en quoi cette loi est anticonstitutionnelle. ICI

A lire aussi » l’appel des 201 contre la loi immigration »: deux cent une personnalités d’horizons divers, dont l’ex-Défenseur des droits Jacques Toubon, appellent à marcher le dimanche 21 janvier dans toute la France pour demander au Président de la République de ne pas promulguer la loi immigration. ICI

Ou encore l’appel d’une centaine d’organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme. ICI

Les meilleurs films de l’année 2023 à voir ou à revoir !

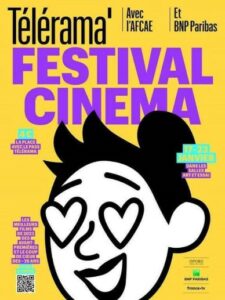

Le magasine Télérama et l’Association française des cinémas d’art et d’essai organisent, du 17 au 23 janvier 2024, la 26ᵉ édition du Festival Cinéma Télérama.

Pendant une semaine, ce festival vous propose de voir ou de revoir dans les salles Art et Essai, sa sélection des 21 meilleurs films de l’année 2023 ainsi que 5 films en avant première. Une bonne occasion de voir les films que l’on a raté lors de leur passage en salle.

Pour voir toute la programmation du Festival Télérama, cliquez ICI

Ce ne sont pas moins de 450 cinémas d’art et d’essai qui participent à l’événement. Chaque cinéma choisi dans la programmation les films qu’il projettera.

Près de chez nous, le cinéma REX de Brive participe au festival avec 6 films cette semaine : « Le procès Goldman » de Cédric Kahn, « Yannick » de Quentin Dupieux, « Le règne animal » de Thomas Cailley, « L’été dernier » de Catherine Breillat », « Le ciel rouge » de Christian Petzold, « Anatomie d’une chute » de Justine Triet (Palme d’or du Festival de Cannes 2023) et en avant première, ce samedi 20 janvier à 20h30, le dernier film de Quentin Dupieux « Daaaaaali! ».

Programmation du cinéma REX, ICI

Pour obtenir le Pass (valable pour 2 personnes) qui permet d’avoir des places à 4 € seulement, il suffit d’acheter le magasine ou, si on est déjà abonné, de le télécharger sur internet .

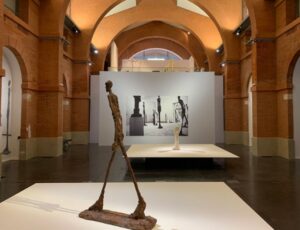

Une exposition exceptionnelle au musée des Abattoirs de Toulouse

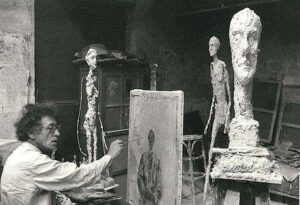

Il ne reste que deux mois pour visiter l’exposition Le temps de Giacometti (1946-1966) aux Abattoirs. Cette ambitieuse rétrospective consacrée à Giacometti, artiste emblématique du XXème siècle s’achèvera le 21 janvier 2024.

Saisis par notre plongée dans l’univers singulier de l’artiste, voyage rendu possible par la pertinence du cheminement que nous offre la scénographie de l’exposition, nous ne pouvons que vous encourager à ne pas manquer cet événement.

De salle en salle, on découvre le travail protéiforme et les chefs-d’œuvre de ce grand maître du surréalisme. L’exposition se concentre sur la période après-guerre et les années 1950 élargies lorsque l’artiste devient célèbre. La Fondation Giacometti s’est associé au musée et y contribue avec une centaine d’œuvres choisies de sa vaste collection.

Cette exposition immersive mêle sculptures, peintures, gravures, photographies mais également de nombreux documents d’archives; des clichés d’époques, des manuscrits qui mettent en lumière les liens que Giacometti avait tissés avec des intellectuels de son temps. Ce qui le rapproche de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett ou encore Jean Genêt, ce sont les même préoccupations: la volonté de traduire « une condition humaine marquée par l’angoisse ».

Chaque salle offre au public une magnifique installation porteuse de sens. Dans la première, des petites sculptures sous cages de verre sont mises en perspectives avec des dessins réalisés sur les pages des revues Les Temps modernes ou Critique, on comprend comment le Giacometti existentialiste passe d’un support à un autre. Dans une autre, nous nous retrouvons dans l’intimité de son petit atelier de Montparnasse, rempli d’œuvres, grâce aux photos d’Henri Cartier-Bresson, de Man Ray, de Sabine Weiss…

Plus loin, la scénographie reprend une exposition de toiles, dessins et sculptures pensée par l’artiste lui-même à la galerie Maeght en 1951. Une autre salle est dédiée aux portraits peints et dessinés des années 1950, des toiles au caractère expressionniste dont les visages et les regards à la présence intense vous saisissent. Et parmi d’autres salles encore dont on a du mal à s’extraire, la reproduction du plateau de la représentation d’En attendant Godot de Samuel Beckett de 1961 avec la reconstitution de l’arbre sculpté par Giacometti.

Enfin, dans la nef du musée, magnifique salle aux dimensions imposantes, on retient son souffle en découvrant trois chefs-d’œuvre du sculpteur sous les voûtes de brique, dont la célèbre sculpture monumentale de L’homme qui marche.

Giacometti mais pas seulement

Dans le même temps, les Abattoirs présente également la collection de Daniel Cordier, donnée au Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou (Paris). Une exposition autour de celle du groupe surréaliste qui a eu lieu en 1959 à la galerie Cordier. Célébrant l’érotisme, elle a été imaginée par André Breton auteur du Manifeste du surréalisme (1924) et Marcel Duchamp.

Une pensée pour Marinette Cueco

Lorsque nous nous sommes rendus aux Abattoirs, le premier étage du musée accueillait encore des expositions d’artistes dans le cadre du festival de création contemporaine « Le Nouveau Printemps » qui s’est terminé le 12 novembre. Si nous revenons sur cet événement, c’est pour rendre un petit hommage à Marinette Cueco, artiste corrézienne qui vient de nous quitter à l’âge de 89 ans. Mais également parce que nous avons adoré la poésie de ses créations végétales et que nous resterons à l’affût des futurs événements qui les présentent.

L’artiste Marinette Cueco était une botaniste amateur érudite et décrivait sa pratique comme une continuité de la culture paysanne. La Corrèze était son terrain de recherche; c’est en marchant et par l’observation qu’elle cueillait son matériau de prédilection : le végétal. Par ses œuvres d’une apparente fragilité mais aussi d’une grande expertise, elle inventait une autre relation à la matière végétale. A travers son travail incroyablement patient et minutieux de tressage, de tissage, d’enroulement…, c’est aussi notre rapport au monde, au temps, à la nature et aux autres qu’elle continue d’interroger. Ne dit-on pas, tisser des liens, nouer une relation ?

On peut encore voir des œuvres de Marinette Cueco à la galerie UNIVER (6 cité de l’ameublement – Paris 11e) qui, suite à sa disparition, a décidé de prolonger jusqu’au 13 janvier 2024, l’exposition « Herbiers » qui lui est consacrée .

Voilà donc, pour les amoureux d’art, beaucoup d’émotion et de plaisir dont il serait dommage de se priver !

En savoir plus sur le musée des Abattoirs ICI

Pourquoi une Journée internationale des droits des femmes le 8 mars ?

La Journée internationale des droits des femmes nous donne l’occasion de faire un petit retour en arrière pour comprendre comment a été institutionnalisée cette journée spéciale et quel est son but.

Officialisée par les Nations unies en 1977 et célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars, cette journée est l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications et améliorer la situation des femmes.

Petite chronologie

La Journée internationale des droits des femmes ou journée internationale des femmes pour l’ONU, est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe.

Le mouvement féministe en plein essor, renforcé par quatre conférences mondiales sur les femmes organisées par l’ONU, a contribué à faire de la célébration de cette Journée le point de ralliement des efforts déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique :

1909 – Sous l’impulsion du Parti socialiste américain, la première Journée nationale des femmes est célébrée aux États-Unis le 28 février. Les femmes ont continué à célébrer cette journée le dernier dimanche de février jusqu’en 1913.

1910 – L’Internationale socialiste réunie à Copenhague instaure une Journée des femmes, de caractère international, pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour aider à obtenir le suffrage universel des femmes.

1911 – À la suite de la décision prise à Copenhague l’année précédente, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée pour la première fois, le 19 mars, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse (plus d’un million de femmes et d’hommes ainsi rassemblés). Outre le droit de voter et d’exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l’arrêt des discriminations sur le lieu de travail.

1913 – Dans le cadre d’un mouvement pacifiste, les femmes russes ont célébré leur première Journée internationale des droits des femmes le dernier dimanche de février 1913. Dans les autres pays d’Europe, autour du 8 mars les femmes ont tenu des rassemblements pour protester contre la guerre ou pour exprimer leur solidarité avec leurs sœurs.

1917 – Deux millions de soldats russes ayant été tués pendant la guerre, les femmes russes ont de nouveau choisi le dernier dimanche de février pour faire la grève afin d’obtenir « du pain et la paix » malgré l’interdiction des autorités. Quatre jours plus tard, le tsar abdiquait et le gouvernement provisoire accordait le droit de vote aux femmes.

1975 – Lors de l’Année internationale de la femme, l’Organisation des Nations unies a commencé à célébrer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars.

1995 – Le Programme d’action issu de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing réunissant 189 gouvernements projette un monde où chaque femme et chaque fille peut exercer ses libertés et ses choix, connaître et comprendre tous ses droits, notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l’éducation, le droit de participer à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal.

2014 – La 58e session de la Commission de la condition de la femme (CSW), principal organe intergouvernemental mondial dédié à la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a examiné les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la réalisation des Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) en faveur des femmes et des filles.

Il reste malheureusement tant de chemin à parcourir en matière de droits des femmes dans le monde et les objectifs des organisations internationales tellement loin d’être atteints que cette journée a des « chances » d’être encore longtemps célébrée.

Un thème chaque année

Les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente. Cette année la thématique s’intitule: Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes. Selon l’ONU, « Nos vies dépendent de plus en plus d’une forte intégration technologique : suivre un cours, appeler des proches, effectuer une transaction bancaire ou prendre un rendez-vous médical. De nos jours, tout passe par un processus numérique. Et pourtant, 37% des femmes n’utilisent pas internet et bien qu’elles constituent près de la moitié de la population mondiale, l’écart technologique est toujours en leur défaveur : par rapport à la population masculine, elles sont 259 millions de moins à ne pas avoir accès à Internet. »

L’accès à Internet des femmes détermine leur possibilité de poursuivre une carrière scientifique car d’ici 2050, 75% des emplois seront liés aux domaines scientifiques et technologiques. Cette année, la célébration de cette journée mesure l’impact de l’écart numérique entre les sexes et les inégalités économiques et sociales qui en découlent. Elle montre aussi l’importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques pour lutter contre la violence sexiste en ligne, facilitée par les technologies de l’information et de la communication.

Des rendez-vous dans le Lot

Plusieurs rendez-vous sont organisés dans le Lot à l’occasion de cette journée autour de projections, d’expos et de conférences notamment à Cahors et à Figeac. A noter deux expositions à Figeac au café associatif l’Arrosoir, l’une du photographe Marc Brun « Portrait de femmes » jusqu’au 1er avril et l’autre « Les droits des femmes » par Amnesty international qui se termine le 23 mars (plus de renseignements ICI)

Plus près de Gignac, une conférence « 6 siècles d’émancipation artistique et féminine » est organisée par le centre social et culturel Robert Doisneau en partenariat avec l’association Ecaussystème, le samedi 11 mars à 18h (entrée gratuite).

Quelques ouvrages parmi tant d’autres

Pour les adultes:

L’ouvrage incontournable de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe dans lequel l’auteure s’appuie sur des exemples historiques pour démontrer que l’évolution de la société a fait des femmes des citoyens de seconde classe. Lorsqu’il est paru en 1949, la France n’avait accordé le droit de vote aux femmes que cinq ans auparavant donc l’auteure ne manquait pas d’arguments pour défendre sa thèse avec courage.

Un pamphlet d’aujourd’hui décapant, Mes bien chères sœurs de Chloé Delaume au seuil. Un livre qui présente « la quatrième vague féministe » menée non plus par des militantes mais par des femmes ordinaires qui remettent en cause les us et les coutumes de notre pays où une femme sur dix est violée au cours de sa vie et où tous les trois jours une femme est assassinée par son conjoint. Un court texte à l’humour incisif et résolument optimiste qui prône la sororité comme outil de puissance virale. En ne pointant aucune femme du doigt, Chloé Delaume appelle joyeusement les femmes à se serrer les coudes et à agir ensemble.

Pour les plus jeunes:

A partir de 10 ans, La bonne étoile de Malala d’Isabelle Wlodarczyk chez Oskar éditeur, qui raconte l’histoire de Malala, petite Pakistanaise devenue une militante des droits à l’éducation et lauréate du prix Nobel de la paix.

Une BD pour les ados, Histoire(s) de femmes, 150 ans de luttes pour leur liberté et leurs droits par Marta Brees et Jenny Jordahl chez Larousse. L’album raconte sans détour, avec humour et émotion, les incroyables histoires parfois tragiques des femmes de l’ombre qui se sont battues pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le monde.

Que cachent nos téléphones portables ?

Hugo Clément a consacré une émission de la série documentaire « Sur le Front » aux réalités cachées de nos téléphones portables.

A travers une enquête approfondie, le journaliste nous montre en quoi ces petits objets devenus prolongement de nous-mêmes ont un impact considérable sur l’environnement. Alors bien sur, on a tous entendu parler de ces fameux métaux rares qu’ils contiennent ou encore fait l’expérience de leur obsolescence programmée. Mais connaissons-nous vraiment l’intégralité du cycle de vie d’un smartphone ? Savons-nous réellement comment fonctionnent les data centers et que les 250 installés en France consomment à eux seuls deux fois plus d’énergie que tout l’éclairage urbain du pays ? Comment circulent la transmission des données à travers le monde, nous imaginons un monde immatériel avec des ondes et des satellites ? Peut-on vraiment recycler les téléphones portables ?

Ce documentaire passionnant nous introduit au cœur de ces espaces hautement protégés, les data centers. Il nous conduit sur le terrain en Nouvelle-Calédonie dans les mines de nickel à ciel ouvert ou encore nous invite à remonter toute la filière du recyclage.

Au-delà du constat vertigineux qu’il fait, le documentaire propose des pistes de réflexion pour réduire l’impact économique et environnemental de nos chers téléphones portables. Il s’ouvre d’ailleurs sur une séquence où l’on entre dans un immeuble chauffé par la chaleur produite par des serveurs informatiques qui stockent nos données. On y découvre aussi des entreprises innovantes qui commencent à fabriquer des téléphones réparables par l’utilisateur lui-même ou encore des associations qui portent plainte contre les constructeurs mondiaux pour qu’ils se plient à certaines règles.

Pour visionner le documentaire « Les petits secrets de nos téléphones portables » (58 min) sur le site de France Télévision, cliquez ICI

Quelques chiffres en plus:

- Un téléphone portable effectue 4 fois le tour du monde pour sa fabrication.

- Pas moins de 70 matériaux sont nécessaires pour sa confection.

- Des métaux précieux (or, argent, palladium…) et rares (lithium, tantale, cobalt…), très couteux et difficiles à extraire.

- Il faut jusqu’à 150 kilos de matière pour fabriquer un téléphone portable qui pèse 150 grammes (32 kilos pour une puce de 2 grammes)

- Selon l’UNICEF, plus de 40 000 enfants travailleraient dans les mines du sud de la République Démocratique du Congo (surtout mines de cobalt et de coltan, minerais stratégiques que l’on retrouve dans les batteries et les condensateurs des smartphones).

En savoir plus: ICI

Quelques conseils d’utilisation responsable:

Greenspector, une société de conseil pour réduire l’empreinte environnementale du numérique, a réalisé un classement des applications de réseaux sociaux dont l’empreinte carbone est la plus élevée :

- TikTok (4,93 gEqCO2 par minute), dernier arrivé des réseaux sociaux, est celui qui détient l’impact carbone le plus élevé.

- Reddit (4,54 gEqCO2 par minute)

- Pinterest (3,53 gEqCO2 par minute)

- Snapchat (2,03 gEqCO2 par minute)

- Instagram (1,91 gEqCO2 par minute)

La moyenne des applications de réseaux sociaux se situe à 2,1 gEqCO2. les meilleurs élèves sont LinkedIn (0,75), Facebook (0,73) et YouTube (0,66). Le fil d’actualité Tik Tok a un impact carbone de 7,4 fois plus important que celui de Youtube.

Les tests de cette étude ont été réalisés avec un smartphone Galaxy S7 (sous Android 8) en faisant défiler le fil d’actualité de chaque application durant une minute.

Cette mesure correspond à 1,5% de l’impact carbone d’un Français qui est de 7 tonnes à l’année.

Greenpeace donne une série de conseils pour réduire notre pollution numérique concernant notamment les vidéos en ligne :

- Lorsque c’est possible, privilégiez le téléchargement au streaming. Pour la musique, privilégiez aussi le téléchargement, puis le streaming musical et en dernier recours les vidéos YouTube.

- Évitez d’utiliser la 4G le plus possible et connectez-vous au Wi-Fi dès que possible (la 4G consomme 23 fois plus d’énergie que le Wi-Fi .et donc émet d’autant plus de gaz à effet de serre).

- Visionnez les vidéos en basse définition et évitez les vidéos en 4K ou 8K.

- Pour des réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube où il est possible de le faire, pensez à désactiver la lecture automatique des vidéos.

- Privilégiez les réparations et les téléphones reconditionnés au lieu d’acheter des appareils neufs.

Pour aller plus loin :

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le monde « dématérialisé » du numérique et dissiper le mirage du cloud pur et éthéré, le livre de Guillaume Pitron, « L’Enfer numérique : Voyage au bout d’un like » aux éditions Les Liens qui libèrent est l’ouvrage qu’il vous faut:

« Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels enjeux écologiques et géopolitiques charrient-ils à notre insu ? À l’heure du déploiement de la 5G, des voitures connectées et de l’« intelligence artificielle », cette enquête, menée durant deux ans sur quatre continents, révèle l’anatomie d’une technologie qui n’a de virtuel que le nom. Et qui, sous couvert de limiter l’impact de l’homme sur la planète, s’affirme déjà comme l’un des défis environnementaux majeurs du XXIe siècle. »

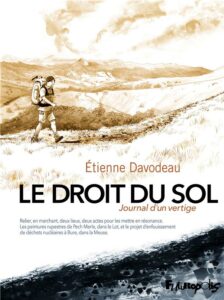

Une BD adulte à découvrir

L’auteur de bande dessinée Etienne Davodeau accomplit, en 2019, un périple de 800 Km entre la grotte de Pech Merle du Lot et Bure dans la Meuse avec un projet d’album en tête. Deux ans plus tard paraît Le droit du sol, sorte de récit initiatique qui mêle l’intime, la réflexion sociétale et le reportage rigoureusement documenté.

Au fil des bulles, nous suivons l’auteur à travers son cheminement à la fois physique et intellectuel. Les amoureux de la randonnée pédestre et de la nature s’y reconnaîtront car cet ouvrage est aussi une ode à la nature, à la terre, à la simplicité et au temps qui passe. Mais le projet d’Etienne Davodeau va bien au-delà; s’il a choisi de relier en marchant les peintures rupestres, trésors de l’humanité protégés, de Pech Merle et le projet d’enfouissement de déchets nucléaires sous le bois Lejuc à Bure, c’est pour « explorer un vertige ». Deux actes séparés de 20.000 ans, deux empreintes laissés par l’homme… Et ce faisant, le marcheur-observateur, nous invite à un voyage dans le temps et dans l’espace. Sapiens parmi les sapiens, il interroge notre rapport au sol et à la terre.

Un pari osé et réussi car nous sommes embarqués dans les réflexions de l’auteur, souvent empreintes d’ironie, et par ses rencontres fortuites ou « convoquées ». L’album est distrayant et n’en reste pas moins une BD de reportage richement documentée, entre témoignage et journalisme. Les érudits et spécialistes que nous croisons sur ces sentiers ne sont jamais ennuyeux lorsqu’ils nous relatent l’histoire singulière du sol de notre planète ou encore celle du nucléaire et de ses déchets. La beauté des dessins aux superbes grisés souligne la beauté de la terre tandis qu’un alarmant combat fait rage à Bure.

Cette BD est à la fois une quête introspective et un reportage engagé. Son auteur nous rappelle que la marche est sans doute une des activités qui nous réconcilie le mieux avec le monde et nous alerte du terrible danger qui pèse sur le droit du sol.

En savoir plus sur la bibliographie d’Etienne Davodeau, ICI