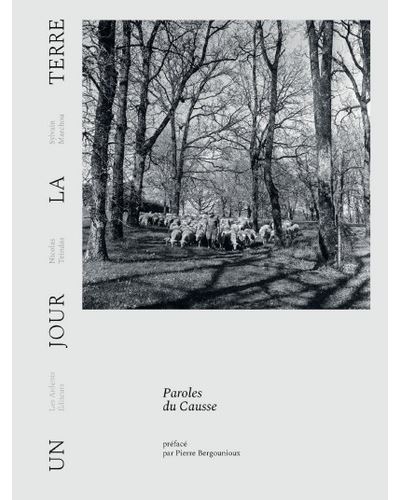

UN JOUR LA TERRE. Paroles du Causse

Ouvrage signé Nicolas Teindas et Sylvain Marchou

Les Ardents Editeurs

| Synopsis

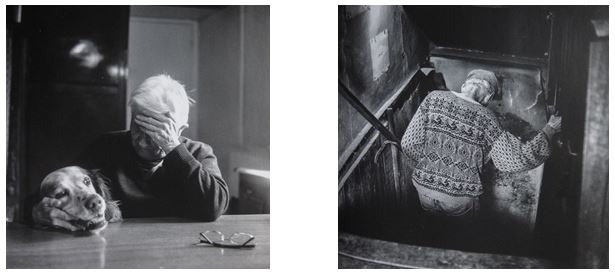

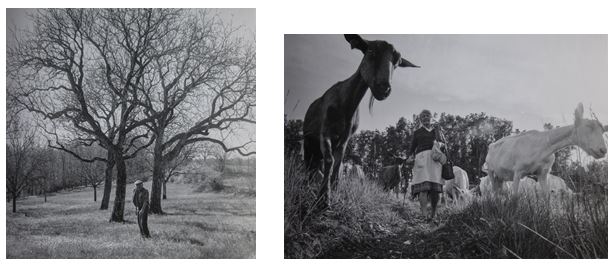

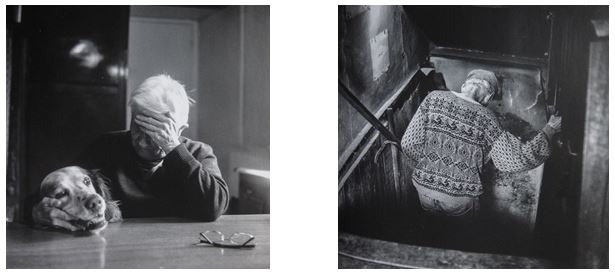

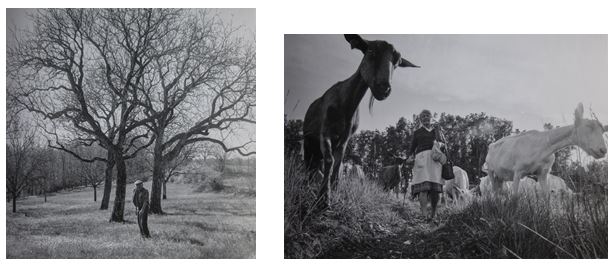

Leurs mains calleuses ont serré trop de cordes, elles se sont sculptées comme des pieds de vigne, noueuses et tordues par les tourments des années. Le temps a creusé dans leurs pognes les sillons qu’ils ont labourés une vie durant. Leurs dos se sont usés au mouvement balancé des moissons, aux gerbes hissées sur la charrette. Leurs visages se sont burinés aux soleils de tous les étés, aux mille frimas où il a fallu sortir travailler.

Dans cet ouvrage se dévoile le portrait d’une génération, d’hommes et de femmes attachés à leurs terres caillouteuses et dont les saisons rythment l’existence. Durant plusieurs années, Nicolas Teindas et Sylvain Marchou ont frappé à leur porte, ont franchi le seuil de leur maison. Recueillant une trentaine de témoignages, ils livrent ces paroles du Causse que subliment des photographies en noir et blanc. De page en page se succèdent des instantanés de vie humaine, le quotidien de ces anciens devenus les sentinelles du Causse corrézien.

|

|

Interview des auteurs pour Gignac Ensemble par Caroline Erhardt

Il y a deux ans paraissait votre magnifique livre immortalisant des portraits de femmes et d’hommes agriculteurs à l’orée d’un monde qui disparaît. Cet ouvrage nous reconnecte de façon sensible au temps lent, celui des saisons, des travaux des champs, de l’usure de la pierre et du métal. Est-ce que cela tient aussi au fait que votre livre est le fruit d’un travail de terrain qui a pris son temps, un travail qui s’est déroulé sur sept années à la rencontre de ces femmes et de ces hommes de la terre ?

Nicolas Teindas : Pour moi, c’était une question de digestion, c’était important d’assimiler toutes les informations que l’on récupérait. On ne soupçonnait pas la densité de matériaux que nous avons collectés. On est un peu parti à l’aventure avec quelques questions en tête mais pas de méthode scientifique. Au fur et à mesure des rencontres, des thèmes auxquels on n’avait pas pensé initialement se sont dégagés. Et puis il y a eu de nombreuses poses qui m’ont permis de digérer et approfondir les idées qu’on avait en tête.

Le temps c’est important surtout quand on part sans méthodologie, soit on envisage vraiment une enquête sociologique, soit c’est en grande partie inné. Si on a eu envie tous les deux de faire ce travail là, c’est qu’on a une prédisposition à écouter. Après il y a des mécanismes qui se mettent en place, deux ans après je vois la cohérence mais à l’époque je n’étais pas capable de dire comment nous avancions.

C.E. : Dans quel contexte avez-vous réalisé le travail d’écriture ?

N.T. : J’ai commencé à écrire dans une chambre d’hôpital où j’ai été obligé de me projeter dans mon univers. Ensuite, j’ai reproduis cela en Afrique quand j’avais un peu de temps pour moi. Je fermais les rideaux, j’avais un petit vidéo projecteur car une partie des rencontres étaient filmées et je me replongeais dans ces ambiances pour pouvoir écrire. Le caméscope nous servait d’enregistreur, il était posé sur la table et ne filmait la plupart du temps que les mains. Cela me permettait de rester en contact avec la personne que nous rencontrions, je voulais être le plus impliqué possible dans la conversation et ne pas être obligé de me concentrer sur ce que j’écrivais. Je prenais juste quelques petites notes et à la fin de chaque entretien ou quelques jours après, je notais ce qui m’était resté. Qu’est-ce qui m’était resté ? Pourquoi j’ai retenu telle où telle chose ? Cela permettait de s’écarter du canevas initial pour reconstituer ensuite le puzzle lors de la réécoute.

Sylvain Marchou : Le caméscope ne filmait pas vraiment les gens. Déjà, on était accepté parce que Nicolas est le fils du médecin, cela nous a ouvert toutes les portes. Même si on était attendu car on avait pris rendez-vous, ce n’était pas facile d’arriver à deux dans un lieu, de prendre l’appareil photo et la caméra. On commençait par dire: « Si ça ne vous ennuie pas on va enregistrer un peu ». En ce qui me concerne l’enregistrement me libérait l’oreille.

C.E. : En introduction, on peut lire « Ils ont la pudeur des gens de peu et la noblesse de leur labeur ». Cette pudeur et cette noblesse sont très justement révélées par le travail photographique. On sent que le photographe est très respectueux, il ne fait pas irruption dans la vie des gens, ne les surprend pas mais observe avec acuité la vie qui s’écoule.

S.M. : Je n’aurais même pas pu imaginer certains intérieurs. Tout est là, tout le matériau, ils sont là, c’est leur vie, tout est posé. Il y a juste à essayer de se faire un peu couleur pierre, un peu discret, parce que déjà tu débarques, on ne te connaît pas et tu sors un appareil photo. Parler, être autour d’une table et échanger c’est plus simple, mais avec l’image, cela ne se joue pas de la même façon…

C.E. : Est-ce que le projet de réaliser un livre était annoncé au gens dès le début des rencontres et légitimait votre venue ?

S.M. : En fait, on ne savait pas du tout ce qu’allait devenir ce travail de collecte, on ne l’a su vraiment qu’un an avant, en 2017.

N.T. : Tout de même, souviens-toi quand au début des entretiens on est allé voir Dédé Pichard, on lui a apporté un bouquin donc on avait quand même ça dans la tête.

S.M. : Progressivement oui, on espérait que ça devienne un livre mais on a su que c’était réalisable seulement en 2017 quand l’éditeur nous a donné le feu vert et c’est là que tout s’est précipité et qu’il a vraiment fallu écrire. Il fallait que tous ces matériaux fassent un livre. La grande chance que nous avons eue, c’est d’avoir une carte blanche quasi totale.

C.E. : À ce moment là, les personnes n’ont-elles pas émis des réticences à l’idée d’apparaître dans un livre ?

N.T. : Oui, quand cela est devenu plus concret, des gens ont exprimé qu’ils ne voulaient pas être pris en photo, ni apparaître dans le bouquin. Mais c’était plutôt une opposition de principe qui a vite disparue.

C.E. : Quand vous avez eu l’aval éditorial, vous aviez déjà beaucoup de matériaux, le plus gros du travail n’était-il pas derrière vous ?

N.T. : Oui, sur le plan du temps passé avec les gens. Après, il y a eu un travail d’édition énorme, le choix, la sélection des photos. Mais on n’a pas eu besoin de retourner voir les gens car on avait notre cohérence. Ensuite, il y avait une grande partie instinctive, il fallait que ça nous parle. Le gros avantage de la carte blanche était que si Sylvain trouvait une photo magnifique, prodigieuse, mais que je ne réussissais pas à écrire dessus, nous n’étions pas contraint de la mettre dans le bouquin. On avait le choix de la répartition entre les textes et les photos, du nombre de textes et de photos, seul le nombre de page était limité.

C.E. : Quels ont été les enjeux personnels pour chacun dans la réalisation de cet ouvrage ?

N.T. : Petit, j’étais tout le temps chez une voisine, une vieille agricultrice qui me fascinait parce qu’on avait 90 ans d’écart et qu’elle parlait patois. C’est d’ailleurs là que j’ai commencé à prendre conscience de l’importance de conserver la mémoire. Et puis, il y avait bien sûr la salle d’attente de mon grand-père médecin où les gens restaient des heures et des heures. Je passais mon temps à les regarder par un trou du rideau de la cuisine et je trouvais ça fascinant ces gens qui parlaient fort en racontant des histoires. J’ai aussi accompagné mon grand père dans ses tournées.

S.M. : Je n’ai pas de famille en lien avec la terre, ma mère était commerçante dans le bourg de Martel et mon père ouvrier. Ce qui m’interroge le plus, c’est le déterminisme social. Une question m’habite : pouvait-on avoir le choix de faire autre chose que ses grands-parents, ses parents, quand on était né sur cette terre ? Tout petit, tu as commencé à garder trois poules puis des brebis jusqu’à ce que tu reprennes la ferme des parents avec qui tu continues souvent à vivre ou avec tes beaux-parents. La vie est toute tracée, il n’y a pas d’échappatoire alors qu’à partir de notre génération, on commençait à avoir le choix, partir était envisageable.

C.E. : Une carte au début du livre indique les communes où vivent les agriculteurs que vous avez interrogés. Dans quel périmètre se trouvent-elles ?

S.M. : Ce périmètre s’étend de Nadaillac à Cressensac et de Noailles à Gignac. Entre tous ces villages, c’est d’ailleurs à Gignac que nous avons recueilli le plus de témoignages.

________________________________________________________________________________________________________

Nicolas TEINDAS (pour les textes) est né en 1979 à Brive-la-Gaillarde. Depuis 2013, il est directeur d’ONG dans le domaine de la démocratie. Il est diplômé de Sciences Po et titulaire de deux masters, l’un d’études africaines (Paris 1) et l’autre de médiation et communication interculturelles (Langues O). Il reste très attaché à sa terre natale et anime chaque année depuis 2007 un festival de musique à Estivals en Corrèze.

Sylvain MARCHOU (pour les photographies) est né en 1964 à Brive-la-Gaillarde. À 15 ans, il entre en apprentissage chez un photographe social à Figeac. Depuis 2008, il est employé de la Ville de Brive. Son parcours photographique le conduit dans des usines et ateliers du bassin de Brive, puis dans les jardins familiaux. Depuis 2012, son regard se porte sur les anciens agriculteurs du Causse entre Corrèze, Lot et Dordogne.