La Journée internationale des droits des femmes nous donne l’occasion de faire un petit retour en arrière pour comprendre comment a été institutionnalisée cette journée spéciale et quel est son but.

Officialisée par les Nations unies en 1977 et célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars, cette journée est l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications et améliorer la situation des femmes.

Petite chronologie

La Journée internationale des droits des femmes ou journée internationale des femmes pour l’ONU, est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe.

Le mouvement féministe en plein essor, renforcé par quatre conférences mondiales sur les femmes organisées par l’ONU, a contribué à faire de la célébration de cette Journée le point de ralliement des efforts déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique :

1909 – Sous l’impulsion du Parti socialiste américain, la première Journée nationale des femmes est célébrée aux États-Unis le 28 février. Les femmes ont continué à célébrer cette journée le dernier dimanche de février jusqu’en 1913.

1910 – L’Internationale socialiste réunie à Copenhague instaure une Journée des femmes, de caractère international, pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour aider à obtenir le suffrage universel des femmes.

1911 – À la suite de la décision prise à Copenhague l’année précédente, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée pour la première fois, le 19 mars, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse (plus d’un million de femmes et d’hommes ainsi rassemblés). Outre le droit de voter et d’exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation professionnelle, ainsi que l’arrêt des discriminations sur le lieu de travail.

1913 – Dans le cadre d’un mouvement pacifiste, les femmes russes ont célébré leur première Journée internationale des droits des femmes le dernier dimanche de février 1913. Dans les autres pays d’Europe, autour du 8 mars les femmes ont tenu des rassemblements pour protester contre la guerre ou pour exprimer leur solidarité avec leurs sœurs.

1917 – Deux millions de soldats russes ayant été tués pendant la guerre, les femmes russes ont de nouveau choisi le dernier dimanche de février pour faire la grève afin d’obtenir « du pain et la paix » malgré l’interdiction des autorités. Quatre jours plus tard, le tsar abdiquait et le gouvernement provisoire accordait le droit de vote aux femmes.

1975 – Lors de l’Année internationale de la femme, l’Organisation des Nations unies a commencé à célébrer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars.

1995 – Le Programme d’action issu de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing réunissant 189 gouvernements projette un monde où chaque femme et chaque fille peut exercer ses libertés et ses choix, connaître et comprendre tous ses droits, notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l’éducation, le droit de participer à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal.

2014 – La 58e session de la Commission de la condition de la femme (CSW), principal organe intergouvernemental mondial dédié à la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a examiné les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la réalisation des Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) en faveur des femmes et des filles.

Il reste malheureusement tant de chemin à parcourir en matière de droits des femmes dans le monde et les objectifs des organisations internationales tellement loin d’être atteints que cette journée a des « chances » d’être encore longtemps célébrée.

Un thème chaque année

Les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente. Cette année la thématique s’intitule: Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes. Selon l’ONU, « Nos vies dépendent de plus en plus d’une forte intégration technologique : suivre un cours, appeler des proches, effectuer une transaction bancaire ou prendre un rendez-vous médical. De nos jours, tout passe par un processus numérique. Et pourtant, 37% des femmes n’utilisent pas internet et bien qu’elles constituent près de la moitié de la population mondiale, l’écart technologique est toujours en leur défaveur : par rapport à la population masculine, elles sont 259 millions de moins à ne pas avoir accès à Internet. »

L’accès à Internet des femmes détermine leur possibilité de poursuivre une carrière scientifique car d’ici 2050, 75% des emplois seront liés aux domaines scientifiques et technologiques. Cette année, la célébration de cette journée mesure l’impact de l’écart numérique entre les sexes et les inégalités économiques et sociales qui en découlent. Elle montre aussi l’importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques pour lutter contre la violence sexiste en ligne, facilitée par les technologies de l’information et de la communication.

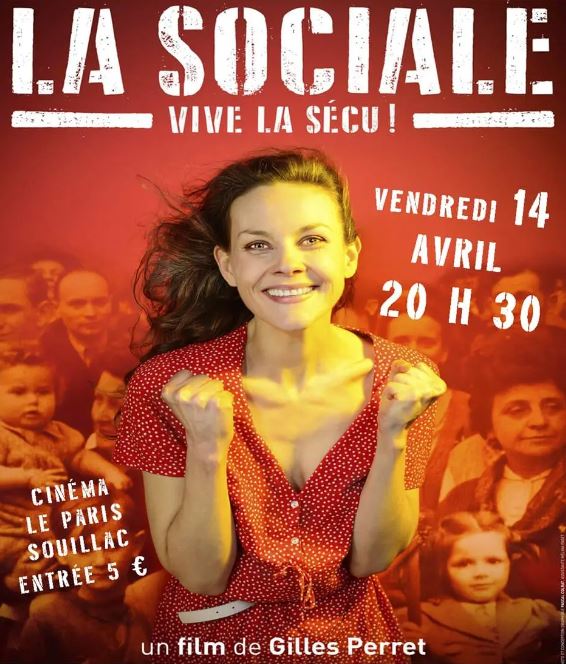

Des rendez-vous dans le Lot

Plusieurs rendez-vous sont organisés dans le Lot à l’occasion de cette journée autour de projections, d’expos et de conférences notamment à Cahors et à Figeac. A noter deux expositions à Figeac au café associatif l’Arrosoir, l’une du photographe Marc Brun « Portrait de femmes » jusqu’au 1er avril et l’autre « Les droits des femmes » par Amnesty international qui se termine le 23 mars (plus de renseignements ICI)

Plus près de Gignac, une conférence « 6 siècles d’émancipation artistique et féminine » est organisée par le centre social et culturel Robert Doisneau en partenariat avec l’association Ecaussystème, le samedi 11 mars à 18h (entrée gratuite).

Quelques ouvrages parmi tant d’autres

Pour les adultes:

L’ouvrage incontournable de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe dans lequel l’auteure s’appuie sur des exemples historiques pour démontrer que l’évolution de la société a fait des femmes des citoyens de seconde classe. Lorsqu’il est paru en 1949, la France n’avait accordé le droit de vote aux femmes que cinq ans auparavant donc l’auteure ne manquait pas d’arguments pour défendre sa thèse avec courage.

Un pamphlet d’aujourd’hui décapant, Mes bien chères sœurs de Chloé Delaume au seuil. Un livre qui présente « la quatrième vague féministe » menée non plus par des militantes mais par des femmes ordinaires qui remettent en cause les us et les coutumes de notre pays où une femme sur dix est violée au cours de sa vie et où tous les trois jours une femme est assassinée par son conjoint. Un court texte à l’humour incisif et résolument optimiste qui prône la sororité comme outil de puissance virale. En ne pointant aucune femme du doigt, Chloé Delaume appelle joyeusement les femmes à se serrer les coudes et à agir ensemble.

Pour les plus jeunes:

A partir de 10 ans, La bonne étoile de Malala d’Isabelle Wlodarczyk chez Oskar éditeur, qui raconte l’histoire de Malala, petite Pakistanaise devenue une militante des droits à l’éducation et lauréate du prix Nobel de la paix.

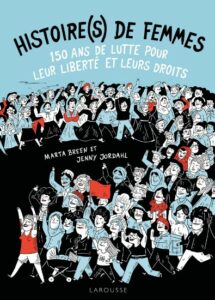

Une BD pour les ados, Histoire(s) de femmes, 150 ans de luttes pour leur liberté et leurs droits par Marta Brees et Jenny Jordahl chez Larousse. L’album raconte sans détour, avec humour et émotion, les incroyables histoires parfois tragiques des femmes de l’ombre qui se sont battues pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le monde.

Vous pouvez le consulter en ligne en cliquant sur ce lien.

Vous pouvez le consulter en ligne en cliquant sur ce lien.