Joie pour les opposants, sidération pour les défenseurs, le 27 février, le tribunal administratif de Toulouse a rendu son verdict : le chantier de l’autoroute A69, devant relier Toulouse à Castres, est illégal et doit être arrêté sans délai. C’est une première car aucune juridiction n’avait encore annulé à mi-chemin un projet d’infrastructure d’une telle envergure.

Après 14 recours en référé rejetés, les magistrats ont en définitive décidé de suivre les conclusions de la rapporteuse publique – Mona Rousseau – requérant une « annulation totale » de l’autorisation environnementale. Nonobstant, l’État va faire appel de cette décision.

Pour la petite histoire

Depuis plus de trente ans le projet d’autoroute Castres-Toulouse est un « serpent de mer » qui ressurgit régulièrement sur le terrain politique. En 1989, il était tout d’abord question d’élargir la RN 126.

Puis en 1990, changement de cap, l’État décide de construire une autoroute, ce sera l’A 69. Mais neuf ans plus tard, comme rien ne bouge, les élus, en majorité favorables au projet s’impatientent et manifestent pour faire accélérer le dossier.

Il faudra attendre 2006 pour que l’autoroute soit actée sous l’influence du groupe Pierre Fabre. Son PDG affirmait à l’antenne : « C‘est la seule réponse pour garantir la pérennité de l’entreprise Pierre Fabre à Castres ». C’est d’ailleurs en visitant les laboratoires Fabre en 2013 que François Hollande donnera l’impulsion décisive.

En 2018, Le Premier ministre Edouard Philippe prend un décret qui déclare le projet d’utilité publique ; le recours des opposants est perdu en Conseil d’État.

L’enquête publique qui se déroule du 28 novembre 2022 au 11 janvier 2023, montre une forte contribution avec une grosse majorité d’avis opposés.

Le 1er et 2 mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn attribuent des autorisations environnementales pour la réalisation de l’autoroute A69 comprenant des dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats. Le chantier débute, les 53 km sont concédés à la société Atosca.

Une longue bataille juridique s’ouvre le 19 juin : une coalition de 14 organisations dépose un recours sur le fond au tribunal administratif de Toulouse, contestant la validité de l’étude d’impact et l’argument selon lequel l’autoroute répondrait à « une raison impérative d’intérêt public majeur ».

En 2024, plusieurs référés suspensions se sont succédés sans aboutir.

Coup de théâtre, le 25 novembre, la rapporteuse publique — un magistrat dont l’avis est souvent suivi par le juge — a émis un avis défavorable sur la légalité des autorisations environnementales du projet. Au lieu de la suivre, les juges rouvrent l’instruction, permettant aux travaux de se poursuivre pendant que la justice enquête.

Malgré les nombreux recours en justice des opposants et actions sur le tracé, le concessionnaire aurait réalisé 300 millions de travaux (soit 65% du budget total du chantier) sur un budget prévisionnel de 450 millions d’euros.

Le 27 février 2025, c’est le recours principal, déposé le 19 juin 2023 qui a tranché, mettant un terme aux travaux.

Qu’est-ce qui a motivé le tribunal ?

Tout d’abord celui-ci rappelle que la dérogation en matière d’atteinte à l’environnement accordée par les préfets au projet de l’A69 n’est possible qu’à trois conditions : si le maintien des espèces protégées n’est pas menacé, s’il n’existe pas de solution alternative et si le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur. Or, ce n’est pas le cas car les bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique du projet sont de portée limitée.

Par conséquent, le tribunal administratif déclare illégale l’autorisation environnementale : « Au vu des bénéfices très limités qu’auront ces projets pour le territoire et ses habitants, il n’est pas possible de déroger aux règles de protection de l’environnement et des espèces protégées ». Et données de l’INSEE à l’appui, le tribunal rejette ainsi l’argument du désenclavement : « Le territoire ne présente ni un décrochage démographique, en comparaison des autres bassins situés aux alentours de Toulouse, ni un décrochage économique ».

De plus le prix annoncé du péage ferait de l’A69 l’une des autoroutes les plus chères de France. « Le coût élevé du péage du projet A69 est de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les usagers et les entreprises » selon le tribunal.

Encore trois ans de procédure ?

Le ministère des Transports a d’ores et déjà indiqué que l’État allait faire appel. Si la cour administrative d’appel rejette la demande de l’État, un ultime recours pourra être déposé devant le Conseil d’État.

Mais l’appel ne suspend pas la décision du tribunal administratif donc le chantier doit s’arrêter durant toute la procédure, sauf si l’État dépose un sursis à l’exécution du jugement. Ce qu’il a bien l’intention de faire. Si ce sursis est accordé, alors le chantier peut reprendre pendant l’examen sur le fond du dossier par la cour administrative d’appel de Toulouse. Dans quel délai ? « On ne le sait pas, la cour peut l’examiner quand elle le souhaite, dans quelques mois comme dans plusieurs années, voire jamais », indique l’avocat Arnaud Gossement.

Mais lorsque tous les recours seront épuisés, si l’arrêt du chantier est maintenu, que deviendront les kilomètres de route déjà terrassés, les terres agricoles dévastées, le paysage défiguré et les écosystèmes détruits ? Rappelons l’impact de ce projet en quelques chiffres : 820 personnes expulsées de leur terres et de leur maison, 366 hectares de terres agricoles détruites, 13 hectares de zones boisées, 200 arbres d’alignement centenaires abattus…

En délivrant une autorisation environnementale illégale, il semble que c’est l’État qui soit tenu pour responsable. C’est donc lui qui devra élaborer un plan pour démanteler les ouvrages et restaurer les espaces.

Un jugement qui fera date

En général, les grands projets d’infrastructure, une fois passé le cap de la déclaration d’utilité publique, arrivent habituellement à leur terme. Pour l’A69, le fait que le juge décide d’arrêter les travaux déjà réalisés à 70%, représente une victoire du droit environnemental ; du jamais vu dans la jurisprudence.

Malgré tout, on peut déplorer que le droit environnemental se soit construit après la procédure de déclaration d’utilité publique, permettant ainsi de commencer le chantier en bafouant ce droit. En jouant la politique du fait accompli, l’État prenait le risque que l’autorisation soit annulée.

Le dossier de l’A69 et la décision judiciaire historique nous incitent à envisager le droit de l’environnement dans le sens de la démocratie environnementale*.

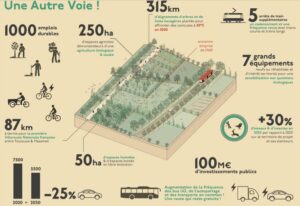

A découvrir aussi ICI, un projet alternatif à celui de l’A69, projet innovant porté par le paysagiste et urbaniste, Karim Lahiani, accompagné par les opposants réunis au sein du collectif « La voie est libre ». Ce projet pionnier est basé sur une mobilité douce et interconnectée.

*La démocratie environnementale regroupe l’ensemble des processus permettant aux citoyen·ne·s, regroupé·es en associations ou non, d’accéder aux informations sur l’environnement, de participer à l’élaboration des décisions publiques impactant l’environnement et d’accéder à la justice pour défendre l’environnement.

Pour approfondir, voici un podcast de la série « Secrets d’Info » de France Inter dont le titre est « A69 : l’ombre de Pierre Fabre derrière l’autoroute » : cliquez ICI