Comme prévu, le nouveau site institutionnel gignacois a ouvert ce jour à l’adresse gignac46.fr.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Ci-dessous, la page des associations.

Comme prévu, le nouveau site institutionnel gignacois a ouvert ce jour à l’adresse gignac46.fr.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Ci-dessous, la page des associations.

La méthanisation quésaco ?

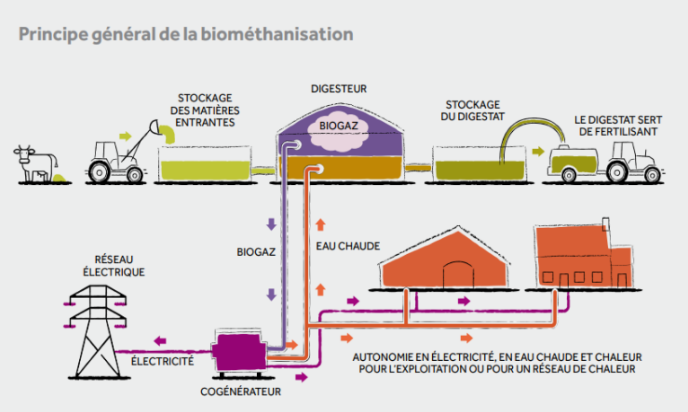

La méthanisation consiste à mélanger des déjections animales, des cultures intermédiaires (avoine, orge…), des résidus végétaux, divers déchets organiques dans un digesteur appelé aussi méthaniseur. Cette grosse marmite chauffe la mixture à 38°C pendant au moins 40 jours. Le principe repose sur la dégradation de la matière organique par des micro-organismes en absence d’oxygène (anaérobie). Après dégradation, on obtient un digestat (produit humide), concentré d’azote, de phosphore et de micro-organismes. Le biogaz qui se dégage de la marmite est composé de 50 à 70% de méthane (CH4), de 20 à 50% de gaz carbonique (CO2) et de quelques traces d’ammoniac, de sulfure et d’azote.

Ce biogaz est considéré comme une source d’énergie renouvelable car il peut être utilisé de diverses manières : soit sous la forme d’un combustible pour produire in fine de l’électricité et/ou de la chaleur ou être directement injecté dans le réseau de gaz naturel, soit sous la forme d’un carburant : le bio méthane.

Cette technique s’est développée dans les secteurs agricole et industriel qui disposent d’importants déchets qu’il s’agisse de fumiers, lisiers, boues d’assainissement et autres déchets organiques (végétaux, de l’agro-alimentaire…). Le bénéfice est double: valoriser les déchets organiques tout en produisant de l’énergie. En France, les installations concernent l’industries (agroalimentaire, papeterie, chimie), les stations d’épuration des eaux usées urbaines et les installations liées au traitement de déchets ménagers (après un tri mécanique ou collecte séparée des biodéchets). Mais c’est à la ferme ou en installations centralisées (installations de grande taille regroupant plusieurs agriculteurs qui mobilisent et traitent les déchets d’un large territoire) que le secteur se développe le plus (70 créations par an depuis 2015).

Les éleveurs gaziers

Depuis de nombreuses années, les agriculteurs souffrent du poids des charges qui leur incombent et de la fluctuation des prix du lait et de la viande. Victime de la concurrence des autres pays européens qui produisent à moindre coût, la production française (labellisée ou non) est parfois vendue en dessous de son prix de revient. Les laitiers sont les plus touchés.

Un certain nombre de gros éleveurs voient en la méthanisation une opportunité pour diversifier leur activité et gagner en qualité de vie. A première vue, elle offre une méthode simple et efficace pour valoriser les déjections transformées en ressource avec le digestat qui est épandu en guise d’engrais sur les terres. La chaleur dégagée par le dispositif sert à chauffer l’exploitation et la vente de l’électricité produite apporte un complément de revenu non négligeable. Cependant ce n’est pas une solution miracle et elle s’adresse d’abord aux éleveurs dont l’exploitation est en suffisamment bonne santé financière pour pouvoir investir.

Malgré le coût de l’investissement, les unités de méthanisation à la ferme continuent de se multiplier car les initiatives sont soutenues par les pouvoirs publics. Les subventions d’investissement sont de l’ordre de 20% et le prix de rachat de l’électricité est attractif. Pour un méthaniseur d’une puissance de 180 KW, ce dernier est d’environ 21 centimes d’euros le kWh (plus la puissance du digesteur augmente, plus le prix de rachat diminue). Il est intéressant de noter que ce tarif est supérieur au tarif de base vendu par EDF aux consommateurs soit environ 16 cts/kWh. De surcroît, les contrats sont établis sur vingt ans. Ce qui permet pour un méthaniseur de cette puissance un retour sur investissement d’environ 15 ans.

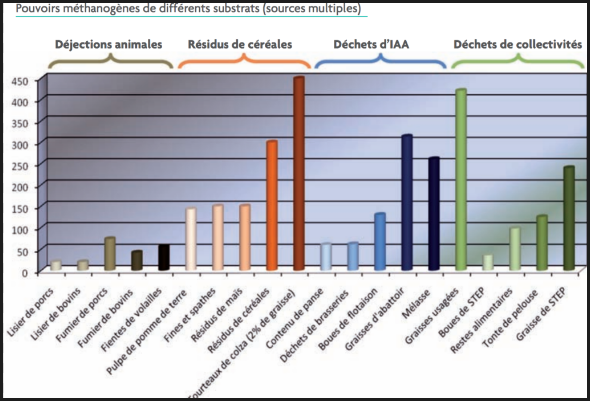

Dans le prix de rachat est incluse une prime aux effluents (elle est maximale si les effluents d’élevage dépassent les 60% du mélange méthanisé). Son objectif est de limiter l’incorporation des cultures principales et intermédiaires (les CIVE) dans les digesteurs. Mais le potentiel méthanogène est très disparate selon les intrants. Les déjections animales ont un faible pouvoir méthanogène tout en permettant un équilibre physico-chimique indispensable à l’intérieur du digesteur. Les résidus de culture tels que les résidus de maïs et de céréales contiennent quant à eux une forte teneur en carbone et un taux élevé de matière sèche. Combinés, ils servent de support aux micro-organismes.

Cependant, en dépit des subventions qui supportent une partie de l’investissement, les pouvoirs publics font le choix de développer une politique énergétique en faisant porter le risque aux agriculteurs dont la dette est déjà conséquente. Le coût d’investissement pour une unité de méthanisation est très élevé, entre 6.000 à 12.000 € par KW (dégressif selon la taille) et la cogénération n’est viable que grâce à un tarif de rachat privilégié qui peut baisser à tout moment. N’y a-t-il pas un paradoxe entre une production alimentaire sous rémunérée et une production d’électricité généreusement rétribuée ?

Un monde agricole divisé

Pour les agriculteurs « convertis », la méthanisation engage dans « un cercle vertueux en circuit court et conduit à plus d’autonomie ». Ainsi, ils mettent en avant la réduction de leur dépendance aux engrais minéraux et aux produits phytosanitaires grâce à l’épandage du digestat. D’après une étude de l’INRA, la digestion anaérobie augmente la valeur fertilisante azotée et la valeur amendante organique tandis que le flux de carbone entrant dans le sol serait inchangé. De plus, le digestat se substitue au fumier qui introduisait des mauvaises herbes dans les parcelles.

Selon ces agriculteurs gaziers, la méthanisation n’a rien changé aux pratiques et elle encouragerait plutôt une agriculture respectueuse de l’environnement avec l’allongement des rotations, la diversification des assolements et la valorisation des couverts d’intercultures (CIVE), des méthodes qui améliorent la structure des sols et favorisent la vie biologique. Pour les éleveurs implantés en zone touristique, réduire les nuisances olfactives de l’épandage traditionnel est un autre argument en faveur de la méthanisation. Pour d’autres, les entrées et sorties de l’unité favorisent les échanges avec les autres exploitations du territoire (comme l’échange paille de maïs/digestat).

Si certains éleveurs sont autosuffisants en matière de substrats, d’autres ont fait le choix inverse et leur approvisionnement vient de l’extérieur (fumiers d’autres fermes, résidus céréaliers, résidus d’huile de colza et de tournesol, du marc de pomme et d’agrumes, déchets d’industries agro-alimentaires…). Malgré une importante dépense pour l’achat des déchets, la production de méthane ainsi optimisée permet de rester bénéficiaire. Un choix qui cependant éloigne de la vocation agricole et alourdi le bilan carbone de l’opération à cause de l’acheminement en camion des « aliments » du digesteur.

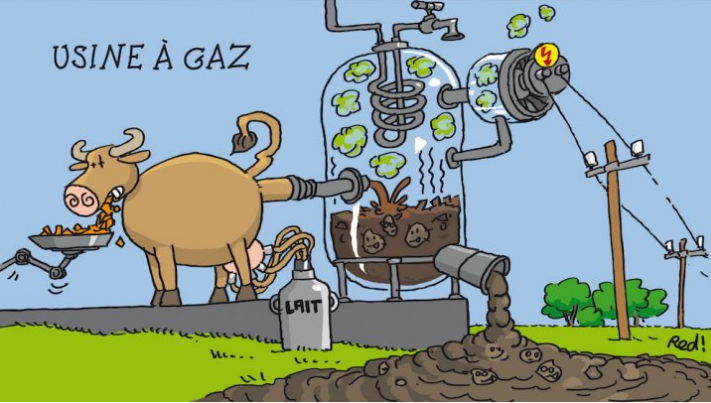

A l’opposé, nombre d’agriculteurs dénoncent le principe de produire des céréales pour alimenter une « usine à gaz ». Pour eux, les produits agricoles sont détournés de leur vocation première à savoir nourrir les hommes et les animaux d’élevage. Quant à la prime de rachat conçue pour inciter l’agriculteur à limiter ce type d’intrant, elle n’est pas selon la Confédération paysanne un garde-fou suffisant. Rentabiliser une unité industrielle de méthanisation nécessite un apport à haut pouvoir méthanogène et la tentation est grande de produire du maïs en quantité pour alimenter l’installation car plus la matière est riche en carbone, plus le processus de transformation en méthane est efficace. On observe déjà une concurrence sévère entre cultures alimentaire et énergétique et notamment entre le maïs destiné aux bêtes et le maïs à vocation énergétique. Par exemple, d’après le témoignage, en 2020, d’un agriculteur du Finistère, le maïs sur pied qu’il achetait 1.000 € l’hectare est passé à 1400 €.

Bien que, depuis 2016, la loi TECV (loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte) encadre l’utilisation des cultures énergétiques et limite les cultures principales à 15% des substrats, ni les cultures intermédiaires, ni les prairies permanentes ne sont comprises dans ces 15%. Toujours d’après la Confédération paysanne, « on observe donc sur le terrain des stratégies pour alimenter les méthaniseurs : maïs en cultures intermédiaires, prairies ensilées, etc. Trop de végétaux qui ne sont pas des déchets alimentent les méthaniseurs, au détriment de la souveraineté alimentaire et de la solidarité entre paysan.nes ». Une situation qui « provoque des accaparements de terres et un renchérissement du prix du foncier ».

Alors que beaucoup de résidus, comme la pulpe de betterave, utilisés jusqu’ici pour les bêtes, prennent maintenant le chemin des digesteurs et qu’il faut acheter des aliments pour les remplacer, bien des agriculteurs pensent que « le monde agricole marche sur la tête ». Pour eux, si le revenu de la méthanisation passe au premier plan, on court le risque que « le lait devienne un sous-produit ».

Par ailleurs, selon un rapport du Collectif Scientifique National Méthanisation, la méthanisation entraîne une accélération du cycle du carbone. Traditionnellement, les fumiers nourrissent les sols avec leur carbone. En mettant ce carbone dans le méthaniseur, il revient rapidement dans l’atmosphère sous forme de gaz carbonique (CO2) plutôt que d’être stocké durablement dans les sols.

Enfin, la méthanisation est une activité à risques et des accidents surviennent régulièrement: fuites de méthane qui peuvent déclencher une explosion (l’effet de serre engendré par le méthane est 25 fois plus élevé que celui du CO2 ), débordement de cuve de digestats provoquant des risques sanitaires et environnementaux (ex: pollution en ammoniaque d’un fleuve côtier qui alimente une usine d’eau potable dans le Finistère en 2020).

La semaine prochaine, nous comparerons le modèle allemand et les ambitions françaises.

Vous pouvez écouter ci-dessous l’audio de cette réunion :

Lecteur audioUne mise au point nécessaire

Cette mise au point fait suite au message lu par notre maire, à la toute fin de l’enregistrement, message écrit par [Jxxx Mxxxx](*) qui, lors des élections municipales faisait partie de la liste « Gignac Ensemble ». En substance, il tenait à dire que bien que présent sur cette liste, il se désolidarisait de l’action actuelle de l’association « Gignac ensemble ». Il a raison puisqu’il ne se reconnaît pas dans l’action de celle-ci mais de la même façon, notre nouvelle association ne revendique pas dans ses rangs la présence de tous les membres de la liste de candidats susnommée. Tous ceux-ci ont été informés de notre démarche, plusieurs réunions se sont tenues et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de notre association leur ont été soumis. Jamais il n’y a eu obligation d’adhérer à notre association. C’est le choix individuel de chacun et en connaissance. Afin qu’il n’y ait pas d’amalgame, tous ces documents ont été publiés sur notre site Internet.

Nous avons gardé le nom « Gignac Ensemble » parce que cette volonté associative est venue des quelques personnes qui étaient au départ de cette aventure et qui y voient comme une forme de continuité logique. À ce sujet nous avons également publié la liste des membres du CA et du bureau de notre association, tout un chacun peut ainsi voir qui sont les rouages de notre travail rédactionnel : d’anciens membres de la liste de candidats mais également d’autres personnes intéressées par notre démarche associative et par notre projet.

On peut juste regretter que [Jxxx Mxxxx] n’ait pas souhaité nous joindre à ce sujet car nous aurions pu publier son courrier sur notre site de façon à ce que les choses soient claires le concernant.

(*) Nous avons choisi de masquer le nom pour conserver la confidentialité vis à vis d’Internet

AMAP = Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

On recense un peu plus de 2000 AMAP en France, qui ont toutes le statut d’association, et qui sont regroupées (pas forcément toutes) au sein du mouvement MIRAMAP.

Les objectifs des AMAP sont multiples :

– Préserver l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c’est-à-dire une agriculture paysanne

– Assurer un revenu régulier et équitable aux paysans en leur permettant d’écouler la totalité de leur production.

– Fournir aux consommateurs une alimentation saine, souvent bio mais pas toujours, composée d’aliments frais, de saison, produits à partir de variétés ou races animales de terroir ou anciennes.

– Etre un circuit court de distribution sans aucun intermédiaire.

Les AMAP sont considérées comme participant de l’économie sociale et solidaire.

Producteurs et consommateurs sont liés par un contrat dans lequel l’agriculteur s’engage à fournir aux consommateurs un panier par semaine – pour les légumes – ou moins souvent pour les produits qui se conservent. Le prix du panier est calculé en fonction des coûts de production et non pas du poids de la marchandise : les consommateurs partagent ainsi les aléas climatiques qui peuvent modifier, à la baisse comme à la hausse, la quantité des produits attendus.

Et chez nous ?

L’AMAP la plus proche de Gignac est celle de Brive. Les distributions ont lieu le jeudi à la Guierle, sous la halle Georges Brassens.

On y trouve les produits suivants : légumes et fruits de saison, viandes de bœuf, veau, agneau, porc et poulet, œufs, poissons, produits laitiers, pains, miels, jus de pomme, noix, pruneaux, et même du café.

Il n’y a aucune obligation à prendre telle ou telle catégorie de produits, il suffit juste de décider à l’avance de ce qui nous intéresse.

Certains d’entre nous sont adhérents à l’AMAP de Brive, aussi, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre ou simplement vous renseigner, n’hésitez pas à nous contacter : contact@gignac-ensemble.fr

Ci-dessous, une interview d’Elisabeth Carbone, co-présidente de l’AMAP de Brive et secrétaire au MIRAMAP, donnée sur France Bleu Limousin :

Lecteur audio

Et pour répondre à vos dernières interrogations d’une manière ludique, feuilletez la B.D. « AMAPien, pourquoi pas moi ? ».

Alors maintenant, à vous de choisir comment vous voulez vous nourrir !

|

Le cinéma REX de Brive nous informe de la reprise de sa programmation, sous forme distancielle, en partenariat avec la plateforme numérique « La vingt-Cinquième-Heure ».

Mise en place en mars 2020 lors du premier confinement, la salle de cinéma virtuelle La Vingt-Cinquième Heure est un service d’e-cinéma géolocalisé. Le principe est simple : il suffit de réserver votre billet (5€) pour la séance de votre choix et de profiter de votre film à domicile en vous connectant sur la plateforme : https://sallevirtuelle.

Pour cette semaine du 17 au 23 mars, la programmation comprend « The Last Hill Billy », « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait », et « Eva en août ».

Pour en profiter, il faut être localisé à moins de 50 km de la salle de cinéma, il faut donc activer le service de géolocalisation sur votre ordinateur ou tablette.

Bonnes séances !

Depuis plusieurs jours, les écrits et les propos de Madame la Maire et de son équipe tendent à nous qualifier d’ « opposition » et à nous enfermer dans un rôle négatif voire néfaste que nous refusons. Nous ne serons pas les vilains petits canards de la démocratie gignacoise car ce serait bien trop restrictif et simple quant au contenu de nos articles. Nous respectons trop ce que le mot « démocratie » veut dire, c’est pourquoi à aucun moment nous ne remettons en cause la légitimité des élus.

Nous ne sommes pas d’accord avec les méthodes employées en terme de communication et d’implication collective des habitants de notre commune mais cela ne fait en rien de nous des opposants qui seraient contre tout et n’importe quoi.

Nous revendiquons une démarche informative et transparente qu’il est possible de retrouver dans tous nos articles. Cette démarche soutenue par l’intelligence collective convoquée en amont de chaque parution de notre newsletter se retrouve dans les argumentaires développés à chaque moment de nos écrits.

Nous ne portons surtout pas une posture improductive qu’on voudrait nous prêter car c’est tout le contraire que nous recherchons : une voie réfléchie, constructive et surtout pas réactionnelle.

Evidemment c’est plus facile de nous enfermer dans une posture du « non », d’obstruction systématique et disqualifiante mais nous resterons fidèles à ce que nous assumons depuis bientôt plus d’un an maintenant : le savoir vivre ensemble.

La mairie de Gignac communique :

| En raison de la situation sanitaire actuelle, les membres du Conseil municipal sont convoqués à la salle des fêtes de Gignac :

Le jeudi 18 mars 2021 à 20h30. La séance sera accessible en visioconférence. Gignac, le 12/03/2021

ORDRE DU JOUR : 1-Délibération n°1 : 2-Délibération n°2 : 3-Délibération n°3 : 4-Divers. |

Notre association est une nouvelle fois mise à l’index par la municipalité, par citation de propos tronqués relevant de la rubrique « Libre Expression » qui n’engage que ses auteurs et pas l’association en tant que telle.

Nous regrettons profondément de tels amalgames.

Ensuite, sortir de son contexte une phrase issue d’un texte de près de 1000 mots qui procède d’un cheminement de pensée, uniquement dans le but de résumer l’état d’esprit de l’association conduit inévitablement à faire la caricature de celle-ci.

Enfin, faire l’impasse sur les événements qui ont motivé l’écriture de ce texte et notamment le refus de la mairie de rendre publique par visioconférence la réunion du conseil municipal du 10 décembre 2020, mène à l’instrumentalisation des dits propos.

Rappelons – comme nous l’avons écrit dans notre newsletter du 8 janvier – que la rubrique Libre Expression est ouverte à tous nos adhérents qui peuvent s’exprimer librement, et c’est heureux.

Un spectaculaire incendie a totalement détruit, dans la nuit de mardi à mercredi, un datacenter (bâtiment qui abrite des serveurs informatiques) appartenant à la société OVH.

OVH est une entreprise française, une des plus importantes dans le domaine de l’hébergement informatique, à laquelle ont recours de nombreuses administrations et entreprises françaises… ainsi que notre modeste site Gignac Ensemble.

En ce qui nous concerne, nous n’avons eu à subir qu’une panne temporaire de notre messagerie dans la journée de mercredi, mais de nombreuses autres entreprises (grandes ou petites) n’ont pas encore recouvré l’intégralité de leurs services.

Cette semaine, dernière partie consacrée au Bois énergie avec les plaquettes forestières (et un exemple lotois) et la production d’électricité par la biomasse solide.

De la forêt à la chaudière : les plaquettes

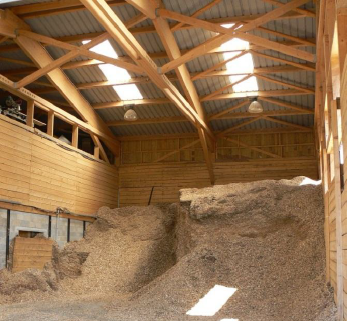

Comme les pellets, les plaquettes peuvent avoir plusieurs origines. Elles peuvent être produites à partir de chutes de sciage (délignures), de bois broyé issu de l’élagage, de rémanents de l’exploitation forestière ou de bois de faible diamètre dont c’est souvent la seule valorisation possible. Parfois broyés sur place par des engins mécanisés, les morceaux déchiquetés se déversent directement dans des camions qui partent ensuite charger les cuves de stockage des chaufferies dans un rayon généralement inférieur à 150 km. Le but est de raccourcir au maximum les circuits pour limiter les dépenses en énergie. Le séchage en silo des plaquettes nécessite de gros volumes de stockage. Les chaudières modernes sont équipées de systèmes de dépoussiérage qui réduisent considérablement les émissions de particules fines dans l’atmosphère (valeurs inférieures aux valeurs réglementaires) et ont un rendement de 95%. Les plaquettes sont utilisées pour le chauffage domestique, celui des collectivités, l’alimentation de réseaux de chaleur collectifs et les chaudières industrielles. Les politiques publiques ont, au travers de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), des ambitions élevées dans ce domaine et tout particulièrement dans le chauffage collectif et industriel (faire tripler la consommation entre 2015 et 2023).

C’est à l’échelle locale, dans un mode d’autosuffisance avec le but de valoriser des ressources locales sous-exploitées que ce mode de chauffage s’avère le plus éco-responsable. De nombreuses communes françaises ont déjà mis en place le chauffage de bâtiments collectifs sur ce modèle en adéquation avec les gisements locaux de bois. À titre d’exemple, la commune des Herbiers en Vendée, chauffe ses maisons de retraite, une cuisine centrale (depuis 2008) et un centre culturel en s’appuyant sur l’approvisionnement géré par une plateforme de bois déchiqueté, la SCIC Bois énergies locales (société coopérative d’intérêt collectif sans but lucratif). Ses ressources : le bois des haies bocagères implantées dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres aux alentours fourni par les agriculteurs (50% de la ressource), les palettes non traitées des entreprises (25 %), le bois de chantiers obtenu lors d’abattages d’arbres (15 %) et le bois de déchetterie (10 %).